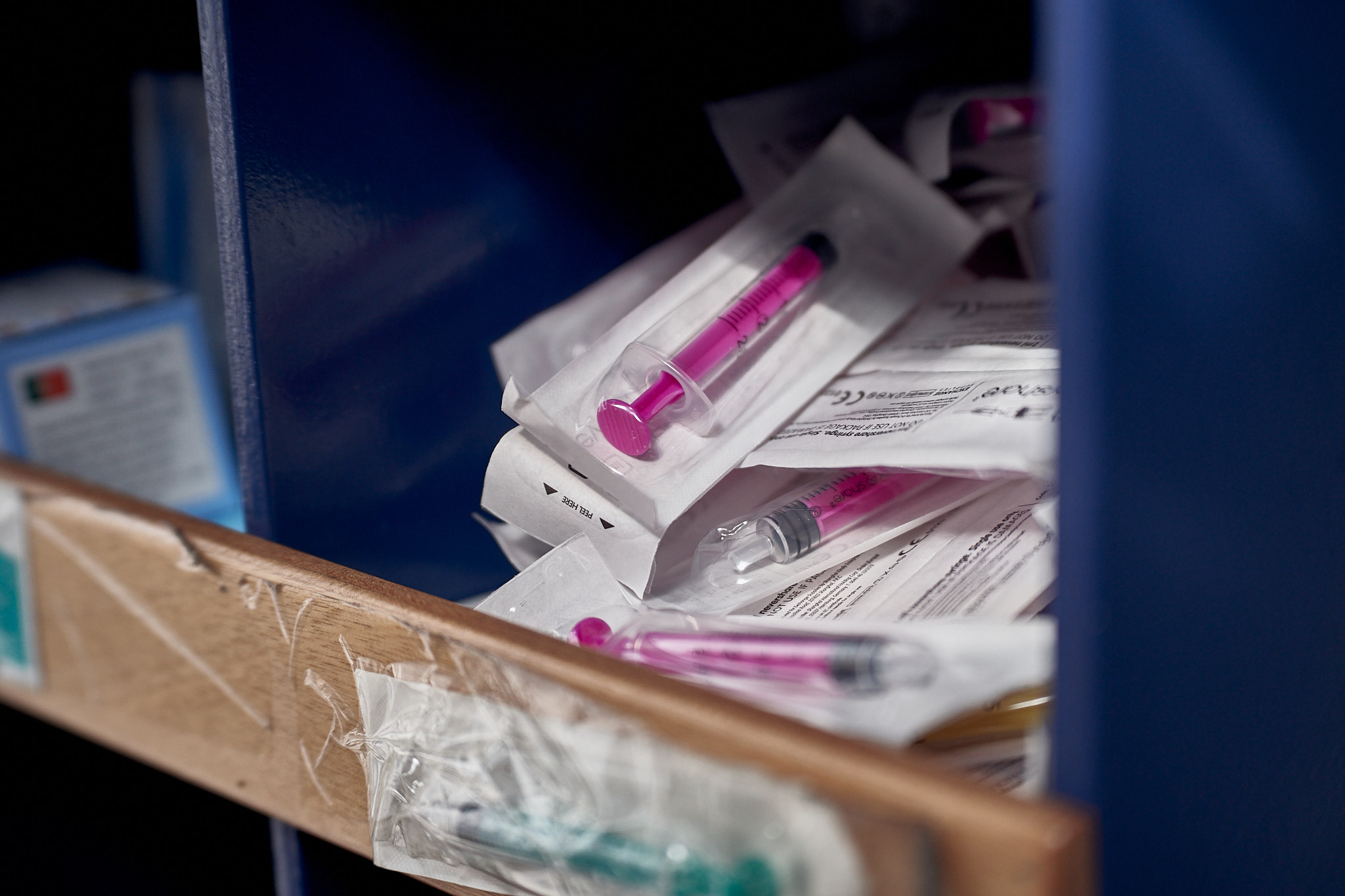

Les salles de consommation ne sont pas légales en France. Des usagers de drogues sont montés sur scène pour raconter leur quotidien et la nécessité d’ouvrir ces lieux d’accueil à Marseille.

MARSEILLE EN MANQUE DE SALLE DE SHOOT

Quand la ville ignore ses toxicomanes

Une enquête sur scène présentée par

Regarder l’intégrale (1:04)

Nos partenaires de Marsactu montent sur scène. Marseille devait faire partie des villes test. Pourtant, voilà des années que la question d’une salle de shoot dans la deuxième ville de France est repoussée. L’accueil et l’aide aux toxicomanes dans le centre provoquent toujours des réticences.

Les épisodes

Aller plus loin

Marseille en manque de salle de shoot

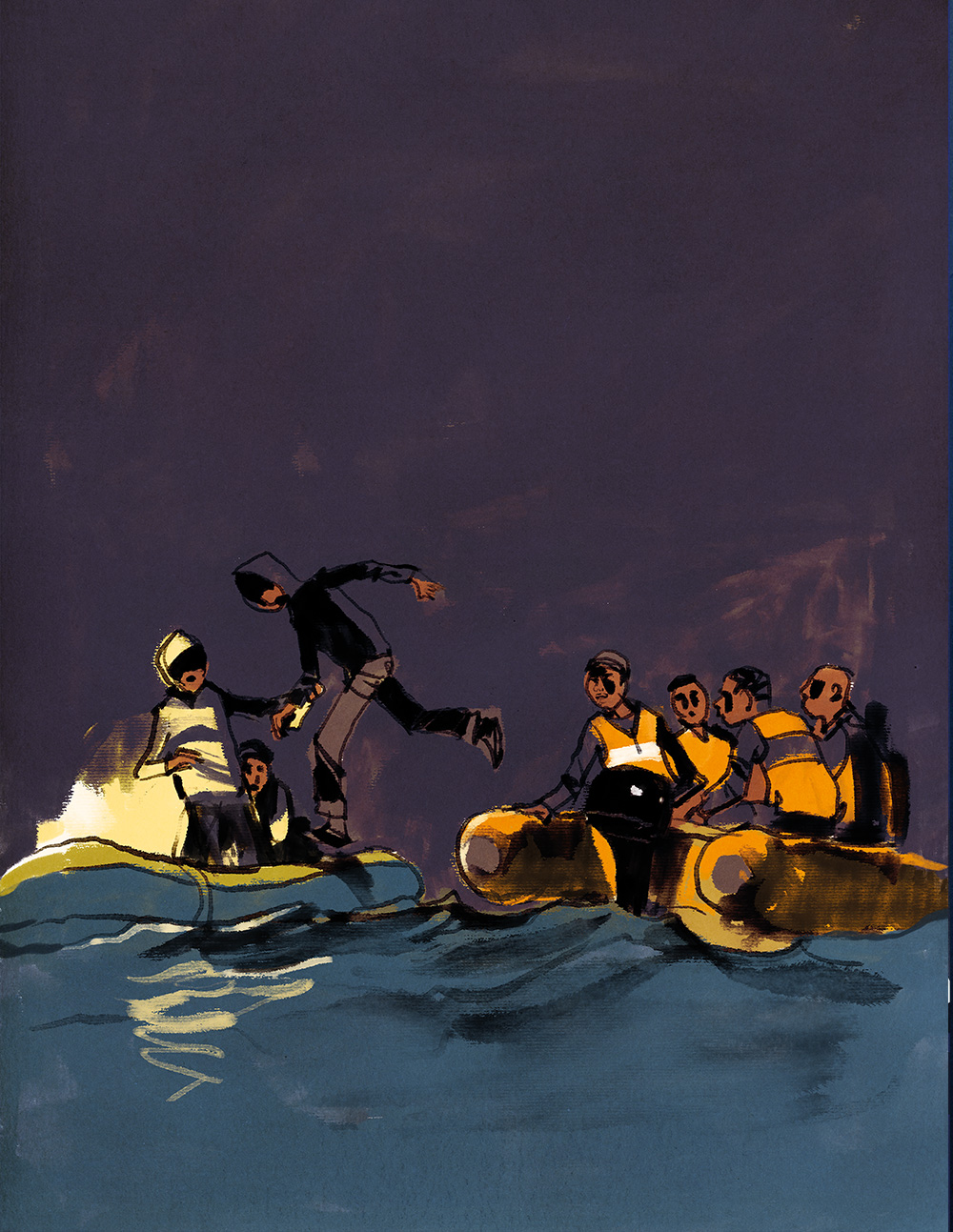

Sophie M. : «Quand tu es en foyer, tout le monde en prend»

Avant de monter sur scène pour témoigner, Sophie nous a raconté son parcours. Comment elle est devenue toxicodépendante et milite pour une salle de shoot à Marseille.

Marseille en manque de salle de shoot

Le mirage de la salle de consommation

Le projet de salle de shoot est dans les cartons depuis 2015. C’était sans compter sur les résistances politiques.

Marseille en manque de salle de shoot

Communication brouillée

À Marseille, la mairie du 1er et 7e arrondissement s’inquiète d’un projet de « salle de shoot », selon les informations de Marsactu.

Marseille en manque de salle de shoot

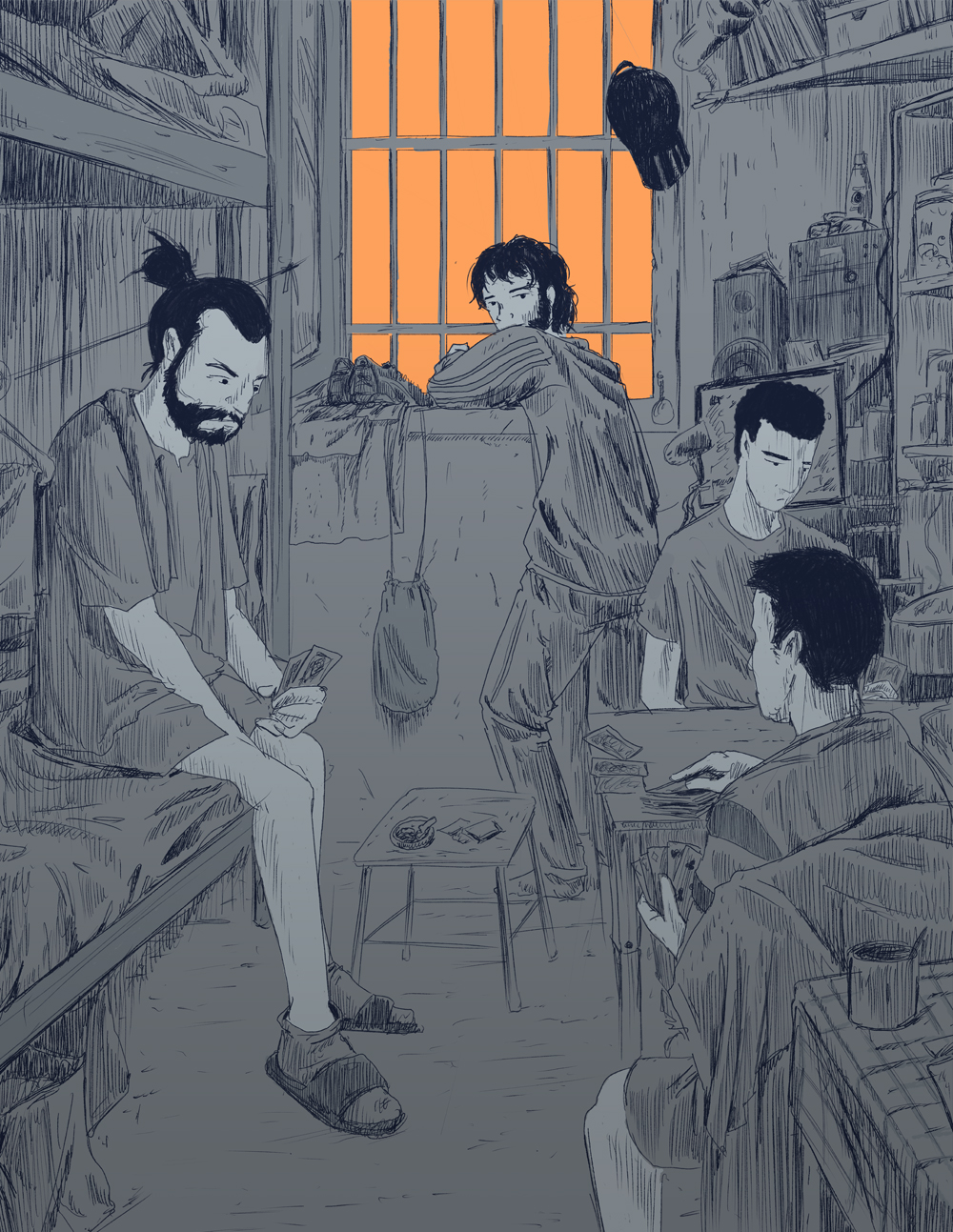

Halte Soins Addictions : les riverains manifestent leurs craintes

Depuis l’enquête de Mediavivant et Marsactu, un nouveau lieu pour la « salle de shoot » a été annoncée à Marseille. Les habitants s’inquiètent, malgré les mesures de précaution annoncées.

Marseille en manque de salle de shoot

Ces lieux d’accueil permettent de diminuer les overdoses

Depuis la mise en place de « salle de shoot » expérimentale, des chercheurs ont publié des résultats positifs après cinq ans d’enquête.

Marseille en manque de salle de shoot

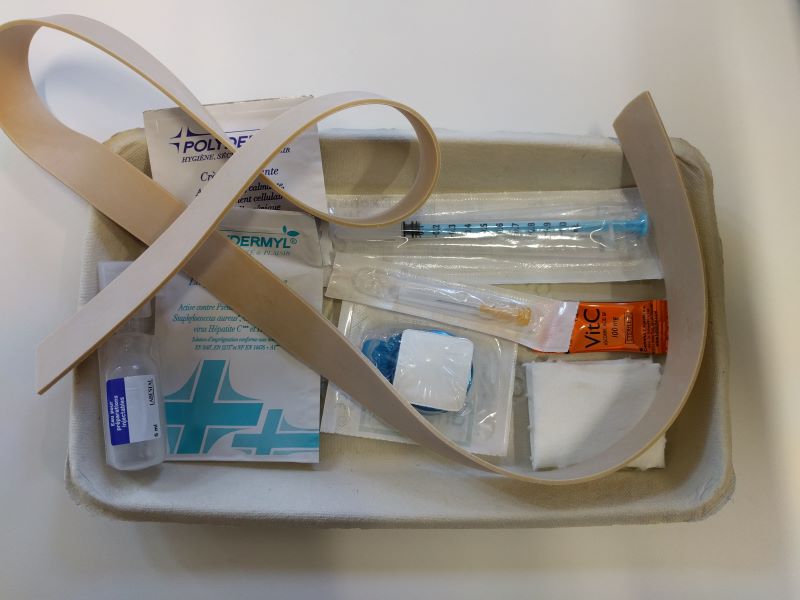

Quai n°9, l’accueil des usagers de drogues à Genève

Une salle de shoot existe à Genève depuis 22 ans déjà, en plein centre ville.