Le groupe La Poste est bénéficiaire et pourtant la branche postale est sous constante tension. Au centre de tri les employés travaillent au rythme des machines, les facteurs voient leurs tournées s’allonger tous les deux ans. Les usagers font les frais de ces constantes réorganisations.

La disparition de La Poste

«N’habite plus à cette adresse»

Une enquête sur scène présentée par

Regarder l’intégrale (40;24)

La chasse aux coûts est ouverte. L’image du facteur qui prend le temps de discuter sur le pas de la porte est révolue. Les tournées sont chronométrées, l’entreprise a recours massivement à la sous-traitance et des emplois sont supprimés chaque année. Une enquête sur scène d’Annabelle Perrin.

Les épisodes

Aller plus loin

La disparition de La Poste

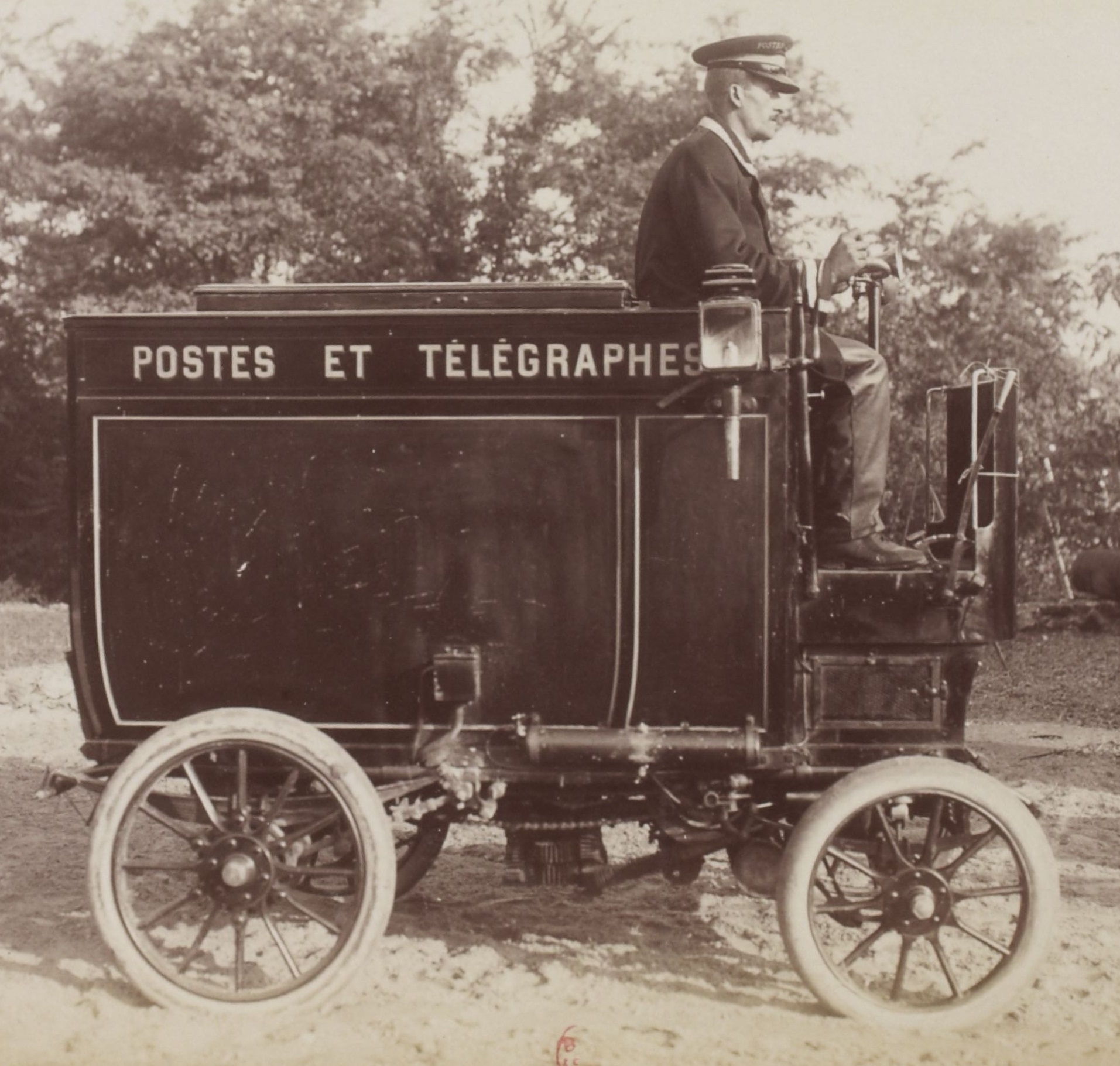

Au service du roi, à la création d’un ministère

Plus de 500 ans d’histoire. Des relais de poste au PTT l’envoie de lettres s’est démocratisé.

La disparition de La Poste

Une distribution chronométrée

La tournée des facteurs est calculée à la seconde près afin d’optimiser au maximum le temps de travail.

La disparition de La Poste

La fin du timbre rouge et l’illectronisme

Pour réaliser des économies, la décision de supprimer le timbre rouge, et donc l’envoi de courrier pour le lendemain, a été prise durant l’été 2022.

La disparition de La Poste

Une organisation pour défendre une vision collective du bien commun

Le collectif Nos services publics regroupe des agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels.